失われた30年

先進国の経済成長が続く中、日本経済は停滞を続けて失われた30年なんて言われることがあります。

実際に30年前は日本人が海外へ旅行すると豪遊できていたのが、昨今では外国人が日本へ豪遊しに来るという逆転現象が起きています。

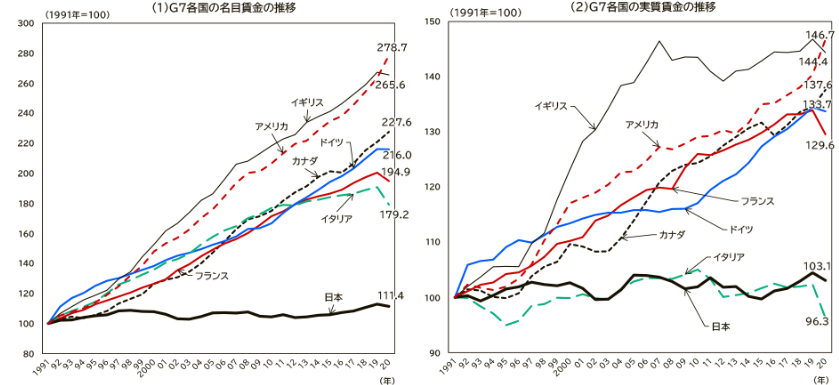

このような状況となった経緯は、各国の賃金推移を見れば明らかで、他の国と比べると日本の賃金は停滞し続けており、気づかない間に世界的には日本は貧乏な状態となっていたのです。

このような状況に至った原因は複合的なものなんでしょうが、僕は政府がステルス増税や企業がステルス値上げを繰り返してきたことに一因があるように思います。

ステルス増税

税金は政府の都合により改変を繰り返されてきたため、かなり複雑な構造となっています。そのため、サラリーマンを長く続けていたも、自分の税金額や社会保険料がどのように決定されて、どのぐらいの金額になっているか、企業側がどの程度を負担しているのかを正確に把握している人は少ないです。

実際に僕もフリーランスになったり会社を経営するまでは、税金や社会保険の計算方法は理解しておらず、明細を見て額面と手取りってだいぶ変わるなぁぐらいにしか考えていませんでした。

消費税は支払う時に意識するので分かり易いのですが、給与などから控除される税金は意識しにくく(天引きされるので意識しても手取りは変わらない)、実はこの30年で気づかないうちにゴリゴリと手取りを減らされています。

以下の記事にて年収500万円の30年前と現在で手取り額がどの程度違うかを検証しています。

それによると、30年前の手取り額は370万円に対して、現在の手取りは330万円になるそうです。

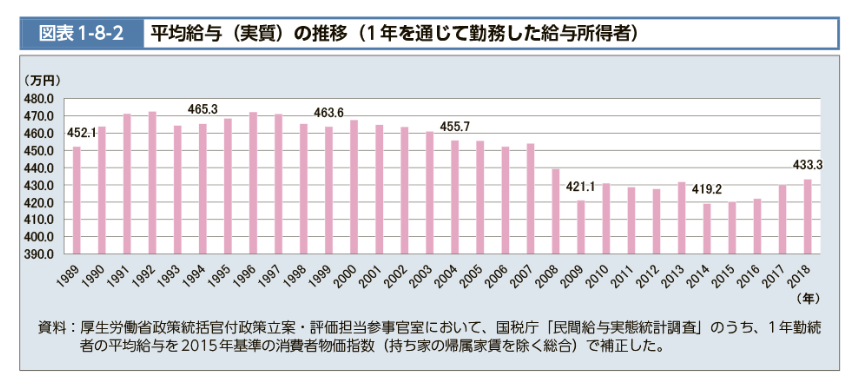

そんな状況でも平均年収が上がっているのであれば良いのですが、ご存じの通り日本の平均年収は30年間横ばいです。いえ、若干下がっています。

これらを踏まえると、30年前に比べて単純に手取り額が89%程度まで低下しており、年収は変わっていなくても貧乏になっています。給与明細に税額や社会保険料の記載はありますが、計算式が複雑すぎて数字に弱い人には理解不能なものとなっております。実は毎年のように色々な税率をガチャガチャといじられているのですが、税理士、人事部、経営者でないと知らないんじゃないでしょうか?

そういった意味では、給与から天引きされる税金や社会保険料を操作して負担を増やす行為はステルス増税だと僕は考えています。

税収を増やしたければ消費税を上げれば良いのですが、消費税を上げると誰にも理解しやすい増税となるため反発が大きく、そのため分かりにくい税金をせっせと上げているように思います。

そういったことを繰り返すことで、政府は税収を上げてきましたが、国民は知らぬ間に貧乏になって浪費に使えるお金がなくなり、経済が停滞したと感じます。

ステルス値上げ

昨今は原材料の高騰によりインフレが加速していますが、この30年のステルス値上げも問題と考えます。年々、お菓子の容量が減っているのは話題に上がりますが、実際に当時のグラム当たりの金額と比較すると驚きを隠せません。

例えば、不二家のカントリーマアムは1995年頃は「11.5g×28枚」で500円なので、グラム当たり1.55円でした。それが現在は「10g×18枚」で550円なので、グラム当たり3円と2倍近く高騰しています。

ここに至るまでの30年で小売価格は変動させずに徐々に容量を減らすことで、気づかぬうちに値上げを実現しています。このようなステルス値上げは他のほとんどの商品でみられることですが、定価を変えないことで消費者に受け入れやすく(気づかれなく)させられる反面、国民は知らぬ間に貧乏になっているという状況を産み出しています。

困ったことにステルス値上げをすると企業側も売上が増えないので、従業員への給与を増やすことも出来ません。

負の連鎖

このステルス増税とステルス値上げが組み合わさることで、以下の負の連鎖が繰り返されているように思えます。

①ステルス増税で手取りが減る

②物が売れにくくなるので、ステルス値上げを行う

③企業の収益は増えないので、従業員の給与は上がらない

④生活に余裕がないので、結婚や子供を躊躇する人が増える

⑤人口が増えず高齢化が進み財源が不足する

⑥気づかれにくいところを増税する(①に戻る)

真綿で首を締めるという言葉がありますが、この30年の日本はそういった状況だったのではないでしょうか。

売上が上がらない限りは従業員への給与は上げられないので、企業は明確に値上げをして従業員への給与を増やしていくべきでしょうし、立場的に弱い中小企業が価格転嫁をする際に大企業が拒否できないような法整備を政府が行うことで、健全なインフレとなり、結果的に税収も増えるように思えます。

ここ数年は目に見える値上げが続いていますが、海外から仕入れる資源の高騰によるスタグフレーションの様相があります。そのため、そこに更に従業員への報酬分を載せたインフレを実施して、正しく従業員へ還元していくことができるかどうかが重要になってくるように思います。

既に物価高に苦しんでいる人が多い状況なので、先に減税を行って家庭の財務状況を改善しないと、価格を上げると買い控えるという悪循環から抜け出せないんじゃないかなぁ